温州体育路的邮编是325000,这串数字像一枚被岁月摩挲过的印章,轻轻盖在街道的肌理上,藏着无数人的欢笑与泪光。清晨六点的体育路还浸在薄雾里,老周推着那辆掉了漆的早餐车停在街角,蒸笼里的鲜肉包冒着腾腾热气,他习惯性地抬头望向路牌——“体育路,邮编325000”。“这数字跟了我快三十年,”老周擦了擦额头的汗,指节因常年握锅铲而泛着厚茧,“当年我刚来温州时,就在这摆摊,那时邮编就是325000,现在我儿子接班,地址还是没改。”

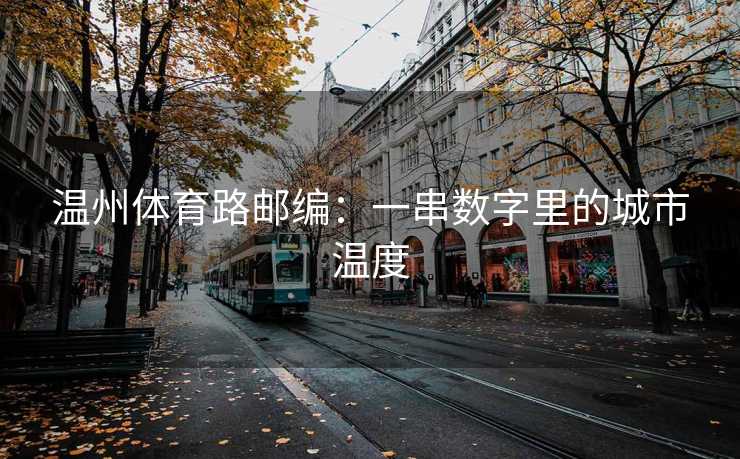

阳光爬上墙头时,体育路渐渐苏醒。快递站的玻璃门被推开,小李抱着堆成小山的包裹走进来,他熟练地扫描标签,嘴里念叨着:“又是325000,体育路这片的单子最多。”角落里,一位穿碎花衬衫的大妈正填寄件单,她颤巍巍地写下地址,突然抬头问:“小伙子,这邮编是不是没变过?我闺女在外地,每年寄特产都用这个号,她说这是咱温州的记号。”小李笑着点头,指尖划过包裹上的数字:“阿姨,这325000啊,是体育路的‘身份证’,不管您寄多少次,它都在,就像您家楼下的老槐树,永远等着您回来。”

晌午时分,体育路旁的老樟树下聚着一群老人。他们搬来竹椅,摆开棋盘,茶叶罐里的龙井泡得发苦,却没人在意。白发苍苍的张大爷摸了摸口袋里的信封,那是孙子从北京寄来的明信片,背面写着“温州体育路325000”。他晃了晃信封,对旁边的老伙计说:“你瞧,这邮编跟着我一辈子了,当年我在这儿当老师,现在退休了,还是离不开这地方。”旁边的李奶奶接口道:“我女儿嫁到上海,每次寄东西都要特意写325000,她说这是温州的根,走到哪都不能忘。”

暮色四合时,体育路上的小吃摊亮起了灯。阿婆的鱼丸汤锅里翻滚着雪白的鱼丸,她戴着老花镜,仔细数着客人给的零钱,嘴里念叨:“这地址写了三十年,邮编从来没换过。以前我姑娘在杭州开店,每次寄食材都要写325000,她说这是妈妈的味道,比什么招牌都管用。”不远处的烤饼摊前,几个学生捧着热乎的饼, discussion着期末考试,其中一个男生突然说:“我记得小学时给外地的笔友写信,地址就是体育路325000,那时候觉得这数字特别酷,现在想想,原来它早就刻在我心里了。”

夜深了,体育路渐渐安静下来。老周的早餐车收进了棚子里,小李把最后一摞包裹装上车,阿婆擦干净了摊位。只有路灯还亮着,把325000这串数字映在空荡荡的街道上。它不像高楼大厦那样耀眼,也不像霓虹灯那样绚烂,却像一条隐形的线,把温州人的过去、现在和未来紧紧系在一起。

温州体育路的邮编325000,从来都不是一串冷冰冰的数字。它是老周蒸笼里的热气,是小李包裹上的指纹,是老人棋盘边的茶香,是阿婆鱼丸汤的鲜味。它是无数个平凡日子里的小确幸,是漂泊者心中的故乡坐标,是这座城市最温暖的注脚。当我们说起325000,想起的不是地址簿上的铅字,而是温州人最真实的生活,是最动人的烟火气——那是一种无论走多远,都能循着气味找到的家。

网友评论